«Beindruckt vom Tempo des städtischen Innovationsprozesses»

Während rund vier Tagen arbeiteten zwei Teams der Stadt Bern intensiv an innovativen Ideen. Eine davon war der eFamiliennachzug. Hans Bohren, Leiter Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei, ist positiv überrascht vom Tempo des schlanken Innovationsprozesses.

eFNZ – das steht für die Idee, dass Menschen ihr Familiennachzugsgesuch online einreichen können und regelmässig automatisierte Statusmeldungen erhalten. Als Leiter Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei und treibende Kraft hinter der Idee hat sich Hans Bohren dafür engagiert, dass das Thema Eingang in den ersten städtischen Innovations-Zyklus gefunden hat.

Woher kam die Idee für den eFamiliennachzug?

Hans Bohren: Eigentlich von unseren Kunden. Immer wieder beklagten sie sich, dass der Familiennachzug nicht einfacher möglich ist. In der Ausprägung wie aktuell angedacht, ist uns auch von anderen Schweizer Städten keine so umfassende Lösung bekannt.

Wie haben Sie den ersten städtischen Innovations-Zyklus erlebt?

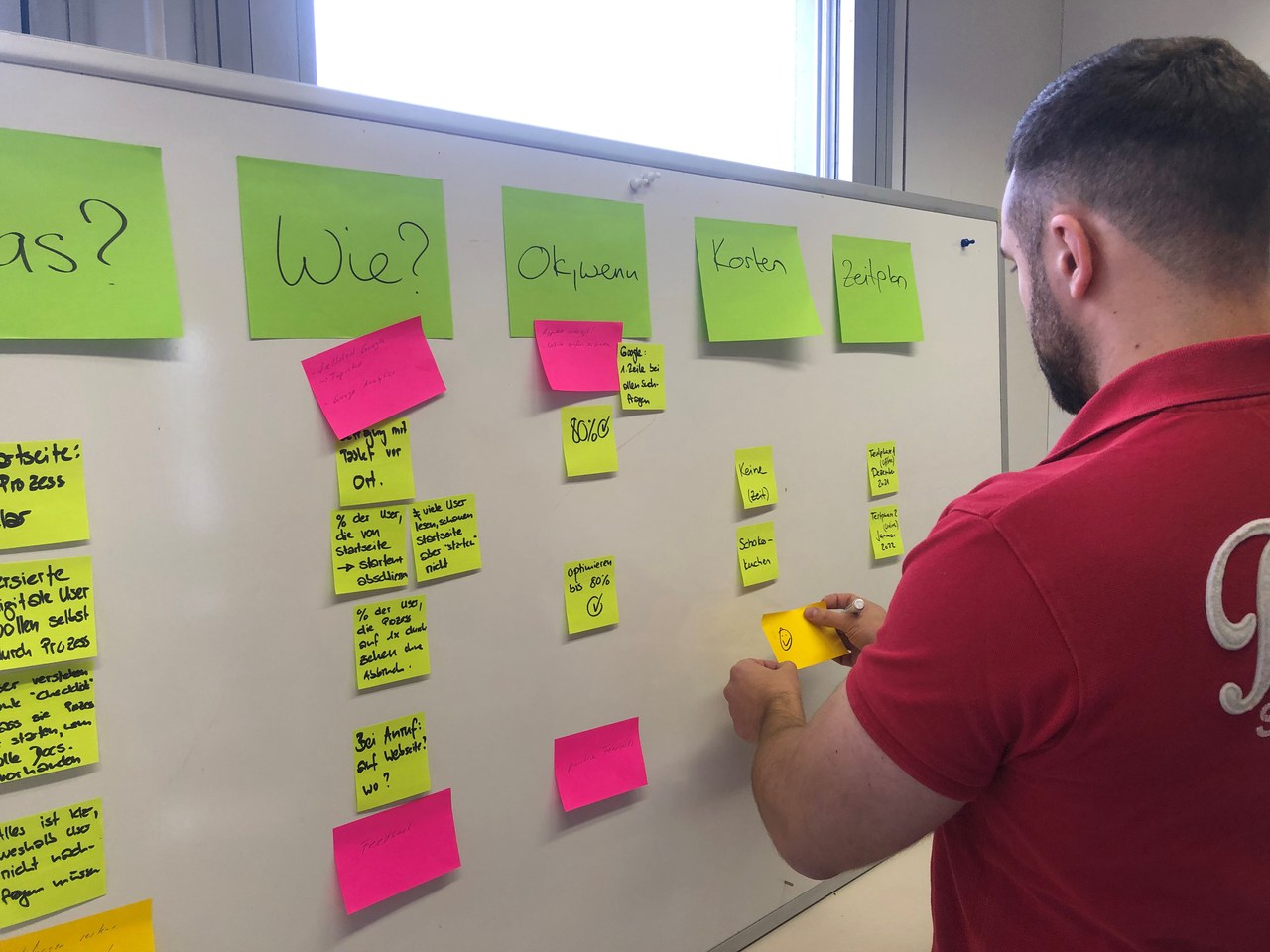

Ungewohnt, zeitintensiv, doch im Endeffekt sehr produktiv. Man wird gezwungen eine andere Perspektive einzunehmen und seine Komfortzone zu verlassen, indem man sich etwa mit kritischen Fragen auseinandersetzt. Die beiden teilnehmenden Teams wurden motiviert, eine radikale Kundensicht einzunehmen und Zielpersonen zu interviewen. Durch diese Recherche an der Front kommen Aspekte ans Licht, die man weniger bedacht hat, wie z.B. was passiert vor der Eingabe und nachher, was ist das eigentliche Kundenbedürfnis – die Digitalisierung oder eine rasche Antwort zu erhalten? Das nun vorliegende Ergebnis spricht dafür, dass man sich diese Denkzeit nimmt.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?

Das Ergebnis ist sehr schlank, und gar nicht so digital, wie man es erwarten könnte. Die Idee besitzt das Potenzial, tatsächlich Online-Kontaktpunkte in den Prozess des Familiennachzugs zu integrieren. Vielfach herrscht in den Köpfen immer noch die Meinung vor, dass uns die Digitalisierung als eierlegende Wollmilchsau die Routinearbeit abnimmt. Doch bevor das möglich ist, müssen die Prozesse dahinter verstanden und radikal vereinfacht werden. Das ist uns im Innovations-Zyklus gelungen.

Wie?

Wir waren vier Tage intensiv dran. Unser Team wurde professionell gecoacht und z.T. auch angetrieben mit Hinweisen, wie man kundenzentriert vorgehen muss. Hilfreich waren auch Hinweise, um auf den Weg zurückzufinden.

Was hat Sie bei der Teilnahme überrascht?

Phänomenal fand ich, dass die Jury gleich vor Ort entschieden hat. Das Tempo hat mich beeindruckt. Anfänglich hatte ich mir die Teilnahme langweilig vorgestellt. Wir dachten, wir wissen schon, was wir umsetzen möchten, uns fehlen nur die digitalen Tools. Dass wir gezwungen waren, zwei Schritte zurückzumachen, ist rückblickend ein Gewinn.

Wo sehen Sie mögliche Herausforderung nach Abschluss des Innovations-Zyklus?

Als Team ist man wieder auf sich allein gestellt. So kommt es möglicherweise zu einem Loch bzw. einem kleinen Gap, um die Idee selbst weitervorantreiben zu können, da im Alltag die Ressourcen beschränkt sind, wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Teams von einem Zusatzangebot profitieren könnten, um in ein bis zwei Stunden das weitere Vorgehen begleiten zu lassen. Man muss darauf achten, dass der Drive nicht verloren geht und nachhacken bzw. darauf aufmerksam machen, dass jetzt die Umsetzung gefragt ist. Was es genau braucht, ist jedoch individuell.

Wie geht es bei Ihnen jetzt weiter?

Wir setzen die Idee nun natürlich um. Unser ambitioniertes Ziel ist es, bis im Frühjahr die Idee zu pilotieren, um sie danach stadtweit umsetzen zu können.